(日本語ブログ:日本語レポートの英語表記、本当に正しいですか?|One World Link)

Do you use English in the design of your Japanese reports?

Whether you add English for branding, global appeal, or internal consistency across your disclosure materials, the final design should always be reviewed by a native English speaker before final publication.

Without that review, the English throughout your design may contain issues that only surface once translation begins. Revisions to the design at that stage can be extremely difficult and may affect both the Japanese and English versions of the report.

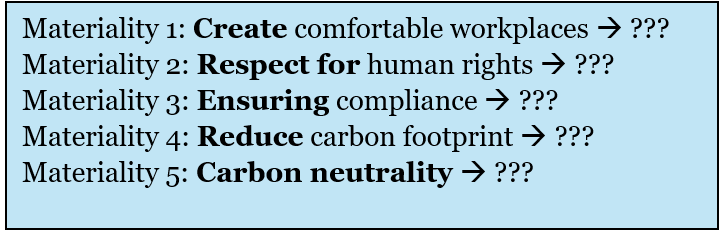

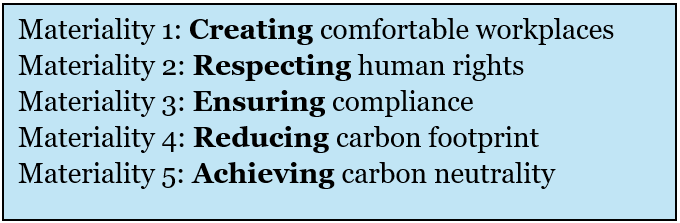

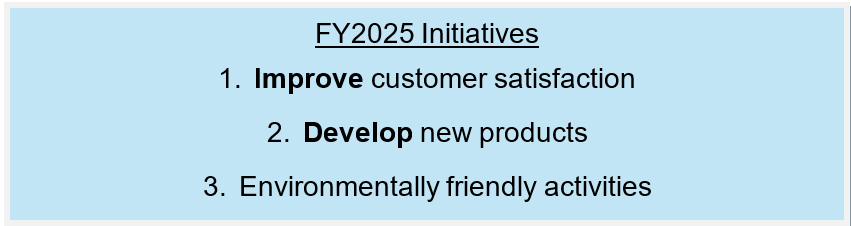

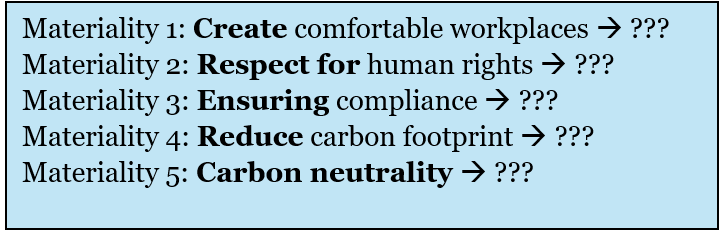

These challenges appear in many places, from katakana English to short English labels, English-based headings, taglines, and other forms of copywriting. Below, I dive into just a few of the most common examples we tend to see in Japanese IR and ESG reports.

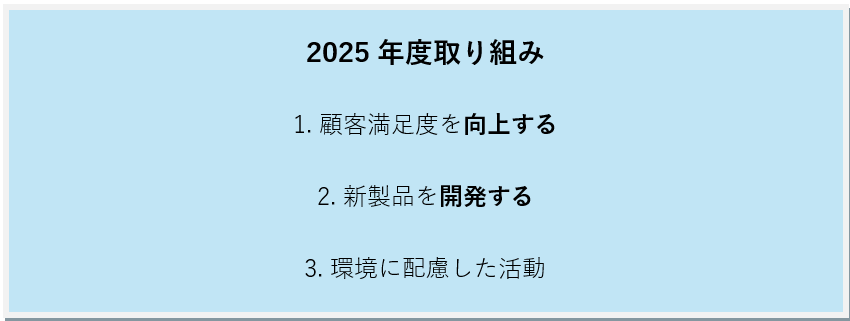

Katakana English

Many English expressions in Japanese reports originate from katakana words or shorthand that work naturally in Japanese but do not carry the same clarity in English. Common examples include the following:

- テーマ

Often mistranslated as theme. The translation depends heavily on context, but more accurate choices could include topics, discussion points, or focus areas.

- インプット・アウトプット (Or similar headings)

Input and Output may be correct in certain contexts, but others require that these words take the plural form. Such Japanese words typically don’t take the plural form. Translating the katakana directly without confirming whether the context requires singular or plural can lead to confusion.

- トップメッセージ

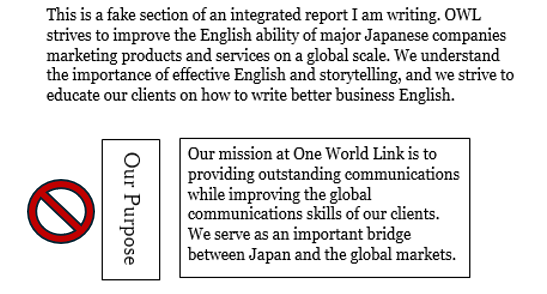

Top Message is a very common heading seen in Japanese reports, but it is not standard English for U.S. corporate communications. Natural alternatives include Message From the CEO or CEO Message, among other options.

While these translations aren’t necessarily incorrect, they can appear elementary, over literal, or even come across as a direct translation. When that English is already embedded into background elements or graphics, making adjustments becomes difficult. Early-stage consultation with a native English speaker or a trusted translation company helps prevent issues at the final production stage.

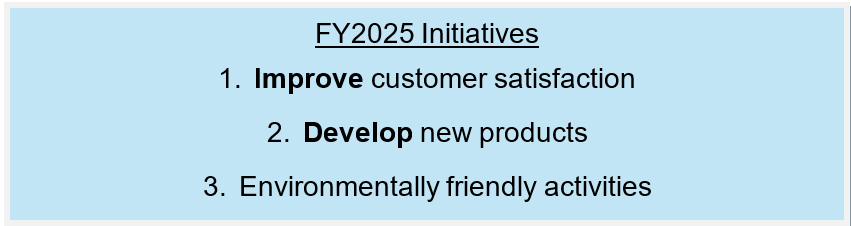

Typography

Typography is another important consideration when using English in Japanese reports. Fonts optimized for Japanese typography do not always handle English kerning or letter shapes well. Using English-optimize fonts is one way you can ensure your English looks professional across both Japanese and English reports. English optimized fonts can prevent wide kerning, unusual spacing, and inconsistencies between the Japanese and English versions of the report.

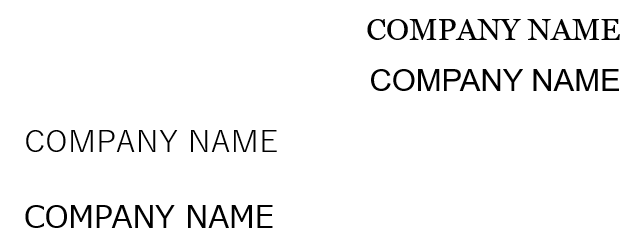

Below is an example of a single phrase using four different fonts. On the right side, I use Georgia and Arial fonts (English-optimized), and on the left side, I use 游ゴシック and メイリオ.

Notice how the spacing between each letter is slightly wider in the Japanese-optimized fonts. This spacing is called kerning. English becomes more polished when kerning remains tight and balanced. Japanese fonts also use wider ledding—the space between lines—to accommodate the taller structure of kanji and kana. Wider ledding can create unnecessary vertical space when the same font is used for English paragraphs.

For more information on English-optimized fonts, see our blog here. For Japanese, click here.

The Takeaway

Using English inside Japanese-language reports can strengthen your global image, but only when the English is accurate, natural, and typographically appropriate. Literal or improperly formatted English often needs revision during translation, and those revisions become difficult when the original layout has not accounted for English structure or typography.

Planning for English from the beginning improves both versions of the report.

Clear, consistent English supports investor understanding and reflects the professionalism expected in IR communication.

One World Link can help review your English for Japanese layouts before reports reach the translation stage. Contact us today!