(English blog: Why Are Investors Undervaluing Your Stock? Investors Say, “Much Harder to Evaluate the Risks of an Investment in Japan…” | One World Link)

みなさまの会社の英文開示において、海外のステークホルダーから満足のいく反応を得られていますか?「なかなか海外機関投資家と活発なやり取りはできていない…」と感じている日本の企業も多いのではないでしょうか。

2023年に東京証券取引所(東証)が実施した調査によると、海外機関投資家の72%が、日本企業の英文情報開示の現状に不満を抱いていることが明らかになりました。この調査は、主にアメリカ、イギリス、ヨーロッパ本土、アジア太平洋地域の機関投資家を対象にしており、不満の主な原因として、特に中小型企業における開示の遅延や英語資料の欠如が挙げられています。(東証調査(英語ページ))

このような背景もあり、東証は新たな規定として2025年4月から、東証プライム市場に上場している企業は、財務結果や適時開示情報などの重要な企業情報を、日本語と英語の両方で同時に開示することが義務付けることを発表しました。この新たな規定は、英語での開示を主な情報源としている海外投資家の長年の不満を解消するための大きな一歩になるかと思われます。

それでは、具体的に、海外投資家が何に苦労しているのか、なぜ苦労しているのかを見ていきましょう。

投資家の声

東証の調査における海外の機関投資家たちの自由回答には、開示情報の翻訳時期、量、質など、共通する不満がいくつかあります。

例えば、あるイギリスの資産運用会社のリサーチ担当者は、「多くの企業は英語開示で情報が少なすぎ、また、開示が日本語より2、3週間遅れることが多い。このタイミングの違いが大きな機会損失を生んでいる」と述べています。

さらに、アメリカの資産運用会社の担当者は、「情報開示は全体的に大きく改善されたが、まだ改善の余地がある。中小企業の多くは、英語での詳細な投資家向け情報が欠けていることが多い」と指摘しています。

また、ヨーロッパのある会社は、「日本語の開示が、英語よりもはるかに充実していることがよくある」と話しています。

アメリカの資産運用会社の「私は、日本への投資リスクを評価するのは、ほかの国々に比べてずっと難しいと感じています」というコメントは、まさに上記に述べた多くの不満を要約していると言えるでしょう。海外投資家の多くは、日本企業の開示情報に対して不満を抱えており、その結果、リスク評価が難しくなっているということなのです。

その結果…

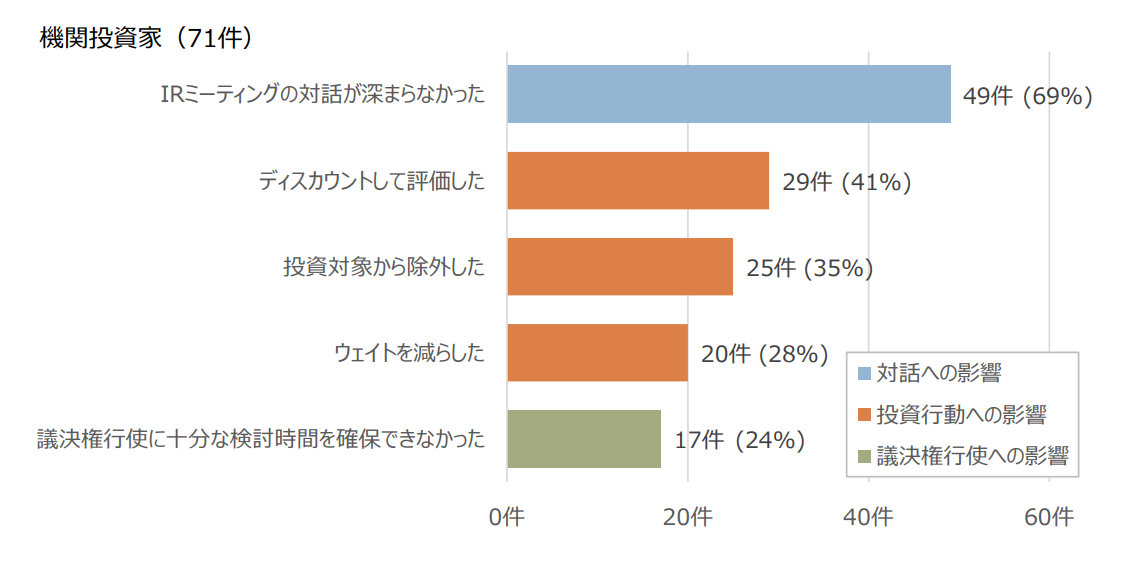

2023年の東証の調査によると、英文開示が不十分な企業に対して、投資家の41%が評価を割愛し、69%が投資対象から完全に除外し、28%がポートフォリオ内での投資比率を引き下げたと報告されています。

【図1】

Q. 英語での情報開示が不十分であることによって、どのような影響を受けましたか?

※上の図1は引用元からの取っておりますが、「IRミーティングの対話が深まらなかった」の青色の棒グラフはおそらく、オレンジ色となります。また、「投資対象から除外した」のオレンジ色の棒グラフは青色かと思われます。

(参考:東証調査)

これらの結果から、英文開示の不十分さが、投資家の行動、さらには日本株の評価に直接的な影響を与えることが分かります。

2025年4月に注力すべきことは?

これらの問題を理解することも重要ですが、何から始めればよいのか、次の一歩をどう踏み出せばよいのかも、大きな課題となります。2025年4月からの東証の規制では、プライム市場に上場している企業に対して、以下の情報を開示することが求められます。

- 財務実績:これには、年次、半期、四半期ごとの決算報告が含まれます。日英の同時開示により、すべての投資家が企業の財務データに平等にアクセスできるようになります。

- タイムリーな開示情報:下記、投資判断に影響を与える可能性のある重要な情報を含みます。

- 業績予測の修正:財務パフォーマンスの更新

- 合併・買収:重要な企業再編や事業統合の発表

- 経営陣の変更:主要な経営陣の異動に関する通知

なお、この東証の規制では、投資家の意思決定に必要な本質的な情報を網羅することを条件に、日本語開示の要点や抜粋した内容を英語で提供することが認められています。(JPXニュースリリース)

これは、英語での情報開示に悩む企業にとって、大きな第一歩となるでしょう。しかし、はたしてそれで十分なのでしょうか?

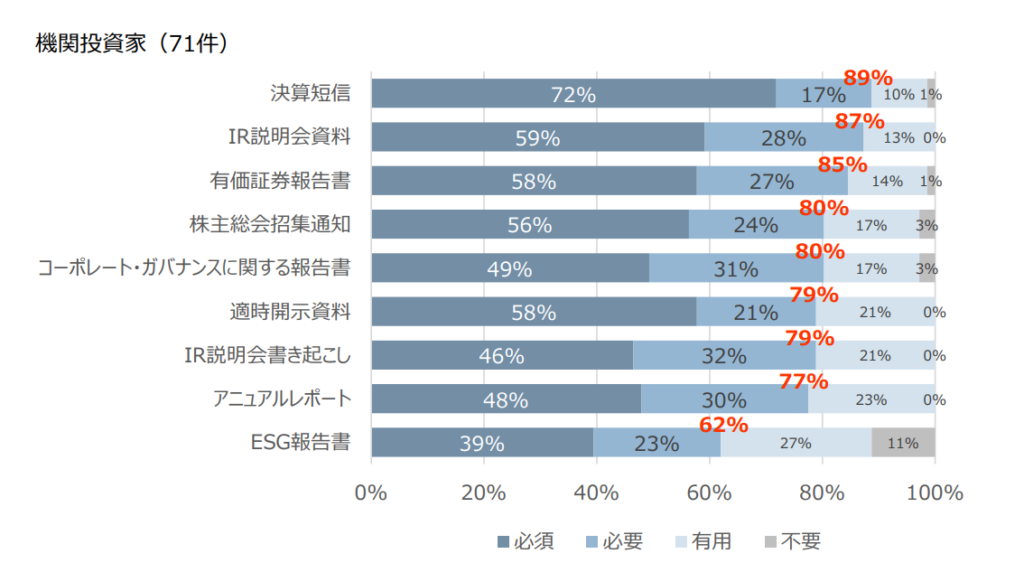

前述の通り、投資家は完璧な英文開示を求めています。上記調査の自由回答から、多くの投資家が、要約や抜粋された開示しか提供されないことに不満を抱いていることが分かりかります。ある回答者は、「英語でさまざまな報告書を提出する企業も増えてきているが、例えば、決算短信のみを英語で公表するだけの企業には不満がある」と述べています。

また東証調査では、回答者が投資判断を下す際、決算短信に加え、IRプレゼンテーション(87%)、有価証券報告書(85%)を重要視していることも明らかになりました。投資家の優先順位の詳細について、図2をご覧ください。

【図2】

Q. 日本の上場企業が開示資料を英語で提供する必要性と、日本語版とのタイミングの関係について、各書類について次のいずれかを選択してください。

(参考:東証調査)

まとめ

2025年4月からの変更は、単なる規制の調整ではなく、日本企業が投資家の信頼を再構築するための重要な機会でもあります。高品質でタイムリーな英語開示を優先することは、企業のグローバルな評価を高め、機関投資家を惹きつけ、株式評価を向上させるための鍵となるでしょう。

この改正により、当初は困難を伴うかもしれません。しかし、適応するための積極的な対策を講じることで、企業は透明性を高め、グローバル・エンゲージメントのリーダーとしての地位を築くことができるでしょう。相互の結びつきがますます強まる世界において、企業のストーリーを効果的に伝える能力は、単なる競争上の優位性ではなく、もはや必須の期待事項なのです。

>>次回の2月号では、翻訳された英文開示情報の質に関する投資家の声について、詳しくご紹介いたします。

――――――

One World Link株式会社(OWL)は、企業コミュニケーションのための正確かつ効果的な英語の提供を専門としています。14年以上に渡るインベスターリレーションおよびコーポレートコミュニケーションの経験を活かし、OWLは日本企業がグローバルな投資家とより強固な関係を築くためのサポートをしています。

決算報告書、財務諸表、経営陣のメッセージ、ESG(環境・社会・ガバナンス)関連の文書など、OWLは上場企業のニーズに対応した、正確で簡潔かつプロフェッショナルな英語を提供します。企業メッセージを明確かつ効果的に伝えることで、OWLは日本企業とグローバルステークホルダーとの間に存在するコミュニケーションギャップを解消し、信頼と理解を築くお手伝いをしています。

またOWLでは、自社で開示している英文開示情報の英文ビジネスライティング評価のレポート作成を無償で提供しています。詳細については、[https://oneworldlink.jp/contact-us.php]をご覧ください。